画像出典:Amazon

誰もが共感できる擬人化モノの決定版と名高い清水茜さんの「はたらく細胞」。

そんな「はたらく細胞」のアニメ第2期が2021年1月から放送開始と公式に発表されました。

その先駆けとして原作コミック第5巻のエピソードを9月5日から先行上映するなど、大いに盛り上がっています。

でも、2期から観始めてもストーリーが分からない。

先行上映されるのはコミック第5巻の内容で、さっぱり分からない。

そんな方も大丈夫!

アニメ第1期が7月から再放送をスタートしたのです。

見逃してしまった方や第2期の予習をした方に向けて、今回は第2話・すり傷のあらすじと登場するキャラクターをご紹介します。

「はたらく細胞」アニメ2話・すり傷のあらすじとみどころ

「はたらく細胞」は人体という僕たちにとって、非常に馴染み深い世界を舞台としています。

そして、タイトルのとおり人体で日夜働く細胞たちが数多く登場し、数々のトラブルを解決するために奔走しているのです。

第2話では誰にでも経験があるだろう「すり傷」を人体が負うことになります。

転んだり、ぶつけたり、色々なことが原因で小さなすり傷はできます。

その時、人体ではどんなことが起こっているのでしょうか?

赤血球や白血球たちをズームアップして、どんな働きをしているのか、覗いてみましょう。

第2話「すり傷」のあらすじ ネタバレ注意

いつものように働いている細胞たち。

毛細血管へと赤血球が栄養を運ぶため表皮へと近づいたとき、突然響く大きな音

地面が揺れ、血管の外壁が崩れてしまいます。その崩れた穴へと赤血球たちが次々と吸い込まれていきます。

僕たちの視点で見れば、すり傷ができたのです。

しかし、体内にいる赤血球たちにとっては大事件です。

何しろ突然、大きな穴が開いて、吸い込まれたら最後、二度と帰ってくることはできないのですから。

しかも事態はそれだけでは終わらず、次々と細菌たちが侵入してきます。

白血球たちが出動し、侵入した細菌を次々と倒しますが、血管の穴への落下の危険と細菌たちの作戦によってピンチに陥ってしまいました。

そこへ血小板が現れ、血管の穴を塞いでくれたのです。その助けによって白血球たちは落下する心配をなくし、細菌を駆逐して体内の平和を守ることに成功したのでした。

第2話「すり傷」のみどころ

第2話では前回ちょい役だった血小板が大活躍します。そのかわいらしい姿にファンが急増したとか。

かわいらしさだけでなく、その仕事もとても重要なものでした。

損傷した血管に血栓を作って傷口を塞ぎ、出血を止めるという仕事です。

血小板がなければ損傷した皮膚や血管などの細胞が完全に再生するまで、僕たちの体はずっと出血を続けることになるかもしれません。

また、ちょっとした傷口からもたくさんの細菌が侵入していることもよく分かります。

しかも、そのほとんどは皮膚など、本当に僕たちの身近に存在している細菌ばかりでした。

前回の肺炎球菌はすでに体内に侵入していましたが、今回は侵入を防ぐために戦う白血球の姿を見ることができました。

僕たちの何気ない健康な生活は、多くの細胞の働きによって支えられていることがよく分かりましたね。

「働く細胞」のキャラクターで簡単に分かる体の仕組み

「はたらく細胞」の魅力のひとつとして、分かり易く体の仕組みを説明しているところがあります。

もちろん、魅力的なキャラクターとして描かれているからこそ。

そんな魅力的なキャラクターの中から第2話「すり傷」に登場した細胞や細菌を簡単に紹介します。

赤血球

画像出典:Amazon

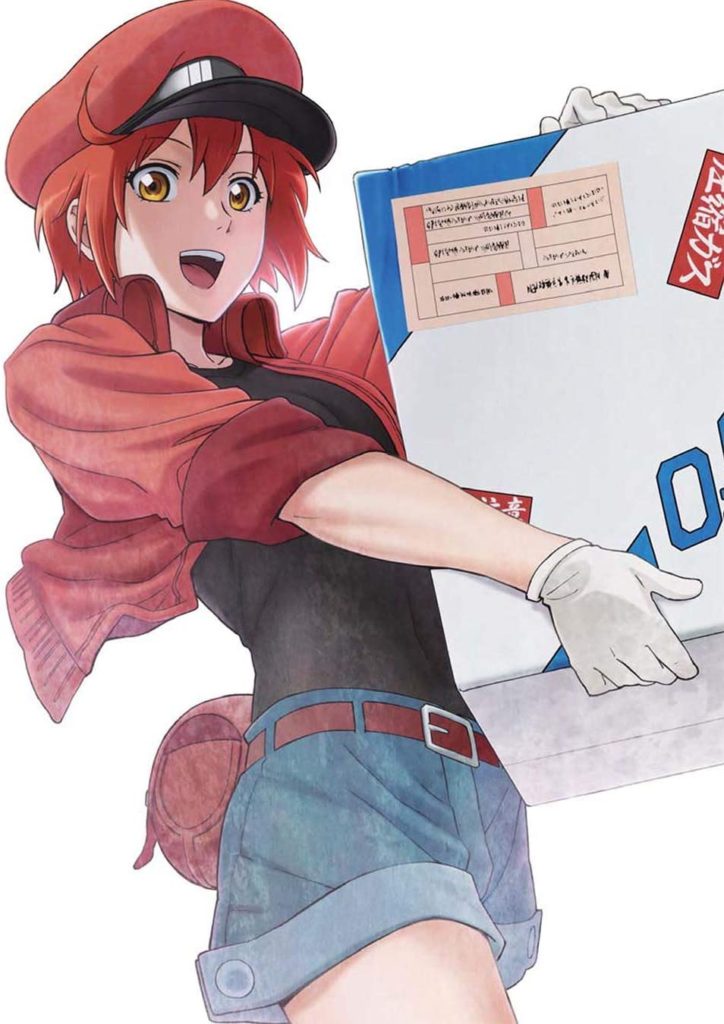

「はたらく細胞」の主役一人といっても過言ではない赤血球。

血液の循環によって体中に酸素に届ける役目を持っています。そして、二酸化炭素を肺へと集めるのです。

ちなみに赤血球が赤いのはヘモグロビンを多く含んでいるためです。

ヘモグロビンは主に鉄を含む「ヘム」とタンパク質で構成されている「グロビン」でできています。

このヘモグロビンの値に異常があると貧血や多血症などの症状がでるので、お父さんやお母さんたちは健康診断の時に要チェックです。

白血球

画像出典:Amazon

「はたらく細胞」のもうひとりの主役。白血球は5種類あり、好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球の5種類です。

ストーリーで主に姿を現し、活躍しているのは好中球という種類で、白血球の中でも特に数が多いのです。

好中球の仕事は体内に侵入した細菌などの病原体を飲み込んで分解し、感染を防ぐことです。まさに第2話のお仕事でこそ、本領発揮といったところでしょうか。

白血球の異常は感染症だけでなく、白血病などの血液の病気や免疫機能の不全などの重要なサインです。見逃さないように注意しましょう。

血小板

第2話で大活躍だった血小板は、一般的な細胞よりもサイズが小さく、「はたらく細胞」でも子どもの姿で描かれています。

しかし、小さいと侮るなかれ!

体にとって大切な「止血」という役割を持っているのです。

傷ついた血管の血液を凝固させる応急的な一次止血を行い、次に肝臓で作られる凝固因子の作用によって血栓や、おなじみのかさぶたを作ることで二次止血をします。

そんな大事な役割持つ血小板が少なくなると、鼻血が出やすくなったり、あざが簡単にできたのします。さらに減少すると腸内出血や血尿などが起こり、命の危険すらあります。

過剰な場合は血液疾患(血液に生じる病気のこと)の可能性が高く、放置すると血栓症という血の塊が血管に詰まる病気のリスクが高くるので要注意です。

2話「すり傷」で登場した細菌

人体で働く細胞たちにとって恐ろしい外敵である細菌たち。

第2話では体内に侵入して症状を起こす前に白血球によって撃退されました。

そんな細菌たちが体内に侵入してしまったら、一体どうなってしまうのでしょうか。

黄色ブドウ球菌

多くの人の体に常在しているため、常在菌と呼ばれるブドウ球菌。

顕微鏡で観察するとブドウの房のようにみえるので、ブドウ球菌と名付けられました。

その中でも特に危険とされてるいのが今回登場した黄色ブドウ球菌です。表皮感染症や肺炎、髄膜炎、敗血症、食中毒などの症状の原因となりえます。

皮膚などで簡単に見つかる細菌なのに、僕たちが健康でいられるのは白血球などの免疫機能が正常に働いているからです。つまり、ストレスや病気などで免疫力が落ちている人は要注意ということですね。

また、食品の中で増殖するときにエンテロトキシンという毒素を作ります。この毒素は食中毒の原因になり、加熱しても分解されにくいため、菌はいなくなっても毒素だけは残るのでとても厄介です。

カンピロバクター

カンピロバクターは日本での細菌による食中毒の原因菌第1位です。

多くの野生動物だけでなく、家畜やペットなども菌を持っているため、食品の汚染だけではなく、小さな子どもがペットを触ったときにも注意が必要です。

しかし、ポピュラーな菌であるため予防法も研究され、しっかりあるのです。

まず熱や乾燥に弱いので、調理器具を使用後は洗浄と乾燥を行うこと。さらに熱湯消毒すれば万全です。

お肉はしっかり加熱しましょう。そして、生食は厳禁。

集団感染も過去に起こっているカンピロバクターは、今も僕たちの周りにいます。これからの季節、食中毒には注意したいですね。

化膿レンサ球菌

皮膚や消化器にも生息している常在菌がレンサ球菌です。ヨーグルトでおなじみの乳酸菌もレンサ球菌の仲間です。

ただし、今回登場した化膿レンサ球菌は、病原性レンサ球菌と呼ばれ、様々な病気の原因になるとがあります。

軽いものでは咽頭炎という喉が炎症を起こす症状で、治療をしなくても1週間から2週間で回復する場合もあります。

しかし、劇症型A群レンサ球菌感染症という致死率が30%を超える進行の早い致死性疾患の原因になることもあるのです。

そのため様々な病気の原因になることのあるレンサ球菌の中で、最も重要な病原体は化膿レンサ球菌であるとも言われています。

緑膿菌(りょくのうきん)

日和見感染症(ひよりみかんせんしょう)の代表格ともいわれているのが、緑膿菌です。

日和見感染症とは、健康なときには病気の原因にはならないが、抵抗力の弱っている人に対しては害にとなる菌が原因で起こる感染症のことです。

自然環境の中で多く見られ、人の体内にも存在しています。普段は人体の免疫機能に押さえられていますが、その力が一度弱まれば敗血症、肺炎など多くの問題を引き起こします。

また、薬に対する耐性が高いことでも知られていますが、効果のあるはずの薬も効かない緑膿菌まで存在し、MDRPと呼ばれています。

ただし、うがいや手洗いなどで簡単に対策できるうえ、健康であれば緑膿菌は問題を起こしません。

やっぱり日々の体調管理がどんな病気でも一番の予防になるみたいです。

教科書では難しくても「はたらく細胞」なら分かるかも!?

僕たちが何でもないと思っている小さな傷も、体中の細胞ががんばって治してくれているのだと分かる第2話でしたね。

それに教科書では分かりにくくて、難しそうな体の働きがこんなに簡単に分かるなんて、「はたらく細胞」を見るだけでとても勉強にもなりました。

一生懸命な赤血球やかっこいい白血球の活躍が2021年1月の第2期まで本当に待ち遠しいですね!